Le 1er février 2024, le nouvel arrêté royal (AR) relatif aux contrats d’intermédiation immobilière est entré en vigueur. Cet AR est une mise à jour de l’ancien AR de 2007 et apporte toute une série de nouvelles dispositions obligatoires visant à améliorer la protection des consommateurs.[1]

Les grands lignes sont énumérées ici pour vous.

Le champ d’application s’élargit

Le champ d’application de l’AR a été considérablement élargi. Depuis le 1er février, non seulement les agents immobiliers, mais aussi toutes les entreprises professionnellement impliquées dans l’intermédiation immobilière doivent suivre ces règles.[2] Cela peut inclure les architectes et les géomètres. Les notaires sont explicitement exclus de l’AR.

L’écrit devient un « support durable »

Le nouvel AR stipule un certain nombre de cas où un support durable peut être utilisé à la place d’un document manuscrit. Cela peut inclure l’utilisation d’un courrier électronique. Par exemple, les rapports mensuels et les offres valables doivent être établis « sur un support durable »[3] à partir du 1er février. De même, l’ordre d’intermédiation ne doit plus être rédigé manuellement, mais peut désormais l’être sur un « support durable ».[4] Cette disposition n’affecte pas les indications précises que le contrat doit toujours contenir.[5] Par exemple, le contrat d’intermédiation doit mentionner la date et la commune, la rue et le numéro de la maison où il a été conclu. En d’autres termes, une clause type n’est pas admise. En effet, il doit être possible de prouver que l’entreprise et le consommateur ont parcouru le contrat ensemble.

Une clause de rétractation étendue

Le consommateur dispose de 14 jours pour se rétracter. Il n’y a qu’une seule exception à cette règle. Si le consommateur demande à l’agent immobilier de commencer à exécuter le contrat pendant le délai de rétractation et que le contrat est entièrement exécuté avant qu’il n’ait exercé son droit. Le consommateur doit avoir reconnu au préalable qu’il perdrait son droit de rétractation dans ce cas.[6]

Prix et conditions

Le contrat d’intermédiation doit inclure le prix que le consommateur souhaite obtenir pour le bien. Si le médiateur immobilier est autorisé à négocier avec l’acheteur potentiel, les limites de la négociation doivent être indiquées.[7] Il ne peut être dérogé à ces accords qu’avec l’accord préalable et exprès du consommateur. Le consommateur doit également recevoir à l’avance les conditions d’achat, de vente, de location ou de bail, par exemple par le biais d’un modèle de compromis.

Certificats requis pour la vente ou la location

Il y a également un certain nombre de changements concernant les attestations requises pour la vente ou la location d’un bien immobilier (PEB, certificat de pollution du sol, etc.).[8] Tout d’abord, l’entreprise doit veiller à ce qu’une liste des attestations à fournir soit jointe au contrat d’intermédiation. Pour chaque attestation, le consommateur doit avoir le choix explicite de la demander lui-même ou de s’en remettre à l’entreprise. En outre, à partir du 1er février, la société peut facturer non seulement le prix des attestations éventuelles, mais aussi les frais d’obtention de ces attestations. Le prix pour l’obtention de ces attestations doit être le prix réel et doit être clairement indiqué à l’avance. Si le prix ne peut être indiqué à l’avance, la méthode de calcul doit être précisée. Si cela n’est pas possible, il faut au moins donner une indication du coût.

Taux de commission

Le contrat d’intermédiation doit indiquer le taux de commission total à payer par le consommateur.[9]

Durée de l’exclusivité

Le contrat doit préciser si la mission d’intermédiation a été confiée exclusivement ou non à l’entreprise immobilière. Si la mission a été accordée à titre exclusif, la durée de l’exclusivité doit être précisée dans le contrat. Cette exclusivité ne peut excéder six mois.[10]

Nouveaux délais de préavis et frais

Le nouvel AR modifie également certains aspects de la résiliation du contrat d’intermédiation.

Tout d’abord, le consommateur peut résilier l’accord sans en invoquer les motifs.[11]

En outre, de nouveaux délais s’appliquent.[12] Contrairement à l’ancien AR, le nouvel AR réglemente le délai de préavis pour les contrats à durée indéterminée. Ce délai de préavis doit être clairement indiqué et ne peut excéder deux mois. Lorsqu’un contrat a une durée déterminée, qu’il a été renouvelé ou prolongé tacitement, le délai de préavis est au maximum d’un mois pour les contrats d’une durée initiale de trois mois ou moins. Pour les contrats dont la durée initiale était supérieure à trois mois, le délai de préavis est de deux mois au maximum.

Si le contrat prévoit une clause de résiliation, le consommateur peut résilier à tout moment moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation.[13] Si le bien n’est pas vendu ou loué dans les six mois suivant la résiliation, l’indemnité de résiliation ne peut dépasser 50 % de la commission convenue pour les contrats résiliés dans les trois premiers mois et 25 % pour les contrats résiliés après les trois premiers mois. Si le bien est vendu ou loué dans les six mois suivant la résiliation, l’indemnité de résiliation peut être plus élevée.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou [email protected].

[1] Art. 3 de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[2] Art. 1 de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[3] Art. 2 alinéa 2, 10° et 12 ° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[4] Art. 2 alinéa 1 de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[5] Art. 2 alinéa 2, 2° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[6] Art. 2 alinéa 2, 1° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[7] Art. 2 alinéa 2, 3° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[8] Art. 2 alinéa 2, 4° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[9] Art. 2 alinéa 2, 5° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[10] Art. 2 alinéa 2, 6° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[11] Art. 2 alinéa 2, 15° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[12] Art. 2 alinéa 2, 8° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

[13] Art. 2 alinéa 2, 15° de l’AR relatif à l’intermédiation immobilière

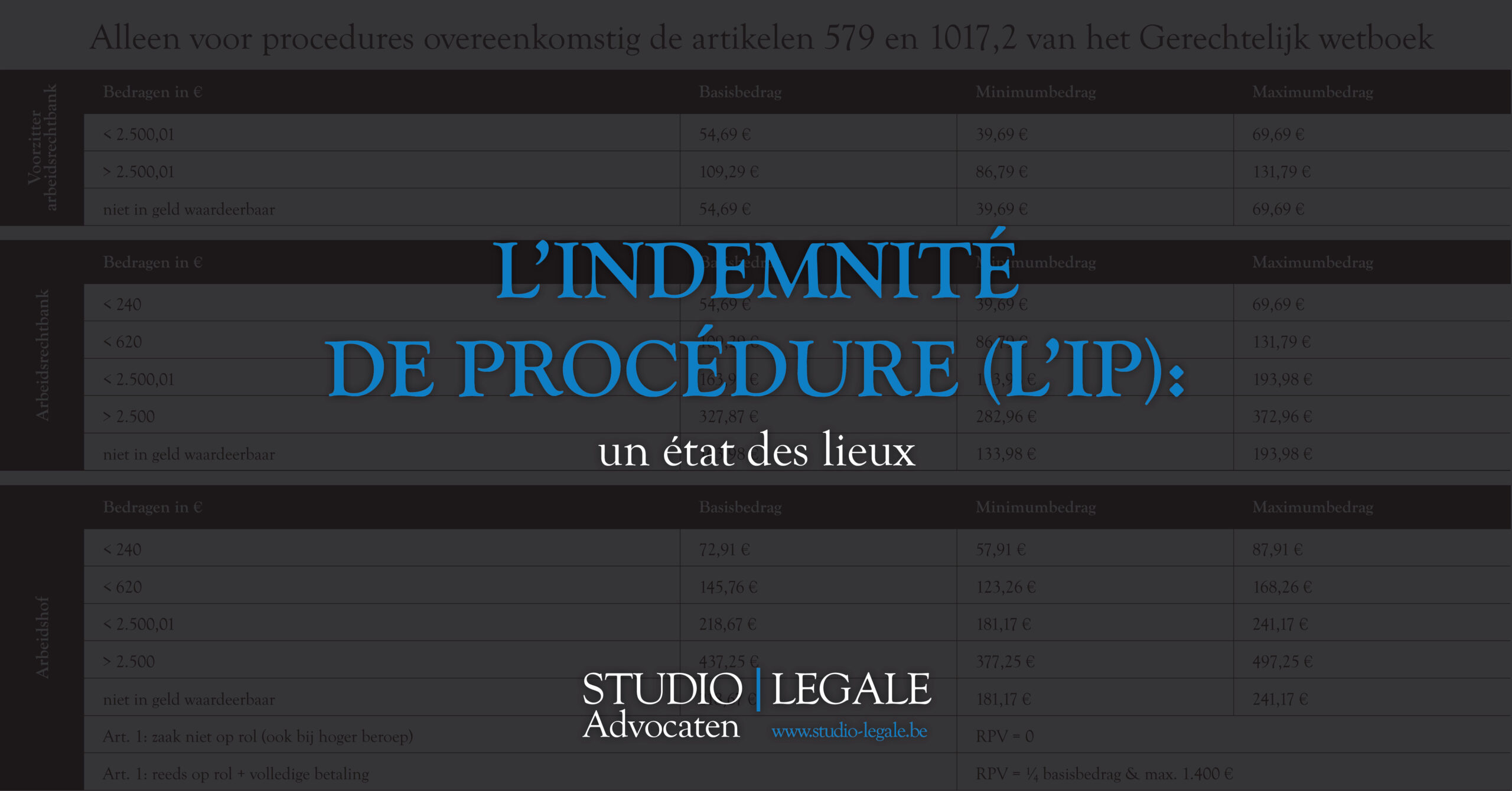

En vertu de l’article 1022, paragraphe 1 du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Payeur et bénéficiaire

L’objectif de l’indemnité de procédure est de couvrir les frais et honoraires d’un avocat. Par conséquent, seules les parties qui sont représentées par un avocat dans une procédure judiciaire ont droit à une indemnité de procédure. La Cour de Cassation l’a réaffirmé dans un arrêt du 11 janvier 2024.[1] Il n’est pas nécessaire pour cela que ces personnes aient effectivement engagé des frais d’avocat. Même lorsqu’un avocat est désigné dans le cadre de l’assistance juridique de deuxième ligne, le tribunal peut accorder une indemnité de procédure à la personne qui a été assistée et jugée dans son bon droit. Dans ce cas, l’indemnité de procédure doit être imputé lors du dépôt des points pro deo. Si la partie qui a obtenu gain de cause bénéficiait d’une couverture d’assurance de protection juridique, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de protection juridique. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mars 2016.[2] En effet, en tant qu’assureur non-vie, l’assureur de protection juridique couvre le risque des frais de contentieux de l’assuré. À la base de toute police d’assurance non-vie se trouve le principe indemnitaire, selon lequel seul le dommage réellement subi est indemnisé et l’assuré ne peut pas s’enrichir. Étant donné que l’assuré ne doit pas supporter lui-même les frais d’avocat, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de la protection juridique.

L’indemnité de procédure revient à la partie ayant obtenu gain de cause et est remboursé par la partie perdante. Si les deux parties sont déclarées en partie en tort et en partie ayant raison, le tribunal peut, en appliquant l’article 1017, paragraphe 4, du Code judiciaire, répartir les frais, y compris l’indemnité de procédure entre les parties s’il l’estime opportun. Il n’est pas nécessaire que les parties aient introduit des demandes réciproques : même si une seule demande a été introduite, qui a été déclarée partiellement fondée et partiellement non fondée, cela peut donner lieu à la division ou au « partage » des frais.

Le montant

L’indemnité de procédure est forfaitaire. En d’autres termes, l’indemnité de procédure n’a pas pour objet de rembourser intégralement les honoraires de l’avocat. Le montant de l’indemnité de procédure dépend de la valeur de la demande : plus la valeur de la demande est élevée, plus le montant de l’indemnité de procédure est important. Une distinction est donc faite entre les demandes évaluables en argent (par exemple, le paiement de factures impayées) et les demandes non évaluables en argent (par exemple, la résiliation d’un contrat). Pour ces dernières, un seul montant de base, minimum et maximum s’applique.

Le juge a la possibilité d’adapter l’indemnité de procédure en fonction des circonstances de l’affaire, que ce soit en plus ou en moins du montant de base, mais dans les limites minimales et maximales. Par exemple, il peut tenir compte de la complexité de l’affaire, de la capacité financière de la partie perdante, des clauses contractuelles d’indemnisation ou d’un caractère manifestement déraisonnable. Il ne peut le faire que dans certaines limites et seulement si une partie le lui demande.

N’oubliez pas de demander l’IP

Il est nécessaire que l’indemnité de procédure soit réclamé pour y avoir droit. En effet, un tribunal ne peut pas accorder une indemnité de procédure à la partie gagnante si celle-ci ne l’a pas réclamé. Dans ce cas, la décision sur les frais est « réputée réservée » en vertu de l’article 1021(2) du Code judiciaire. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 janvier 2021.[3] Cela signifie que la Cour peut encore statuer sur cette question à une date ultérieure. La partie la plus intéressée devra à nouveau demander la fixation devant le tribunal et fournir un état détaillé de ses frais. Enfin, après avoir entendu les parties, la juridiction statuera sur la liquidation des frais.

Les frais sont également réputés réservés en vertu de l’article 1021, paragraphe 2, du Code judiciaire, lorsque la juridiction, par suite d’un oubli, a prononcé une décision sur les frais de procédure sans liquider ces frais.

D’autre part, lorsque l’indemnité de procédure est réclamée mais non liquidée par une partie, le tribunal doit déterminer d’office le montant correct de base de l’indemnité de procédure, sous réserve d’un motif ou d’une demande de dérogation, ou d’un accord procédural. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 janvier 2024.[4] Il est nécessaire, mais suffisant, que la partie gagnante réclame l’indemnité de procédure pour que celle-ci soit liquidée et qu’elle y ait droit.

Enfin, il peut arriver que l’indemnité de procédure soit réclamée et quantifiée, mais qu’un montant de base incorrect ou non indexé soit réclamé. Dans un arrêt du 13 janvier 2023, la Cour de Cassation a décidé que dans un tel cas, le tribunal doit liquider l’indemnité de procédure dans le jugement ou l’arrêt et accorder d’office le montant de base correct et indexé l’indemnité de procédure.[5]

Enfin, nous souhaitons mentionner que dans un arrêt daté du 19 octobre 2023, la Cour de Cassation a décidé que les appels qui portent exclusivement sur l’indemnité de procédure accordé en première instance sont toujours monétisables.[6]

[1] Cass. 11 janvier 2024, RW 2023-2024, 1179-1180.

[2] Cass. 24 mars 2016, T. Verz. 2017, 346.

[3] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180

[4] Cass. 18 janvier 2024, RW 2023-24, 1176.

[5] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180.

[6] Cass. 19 octobre 2023, P&B 2024, 18.

Ci-dessous les taux en vigueur à partir du 1er novembre 2022, les montants sont exprimés en euros :

Save the date:

Jeudi 25 avril 2024

Credit Expo Belgique est un évènement annuel au cours duquel plusieurs produits et services dans le domaine de la gestion du crédit sont présentés. Les visiteurs peuvent également acquérir de l’inspiration et des connaissances lors d’intéressants séminaires abordant diverses facettes de la gestion du crédit.

STUDIO | LEGALE est un partenaire fidèle de Credit Expo Belgique et sera encore présent cette année.

Mr. PEETERS est un orateur invité à l’un des séminaire.

Credit Expo Belgique est organisé à :

‘De Montil’ à Affligem.

#creditexpobelgique #creditexpo2024 #creditexpo2023 #creditexpobelgique2024 #managementcrédit #seminaires #demontil #affligem #anvers #bruxelles #Malines #Termonde #Louvain #hasselt #recouvrementdecreances #juridique

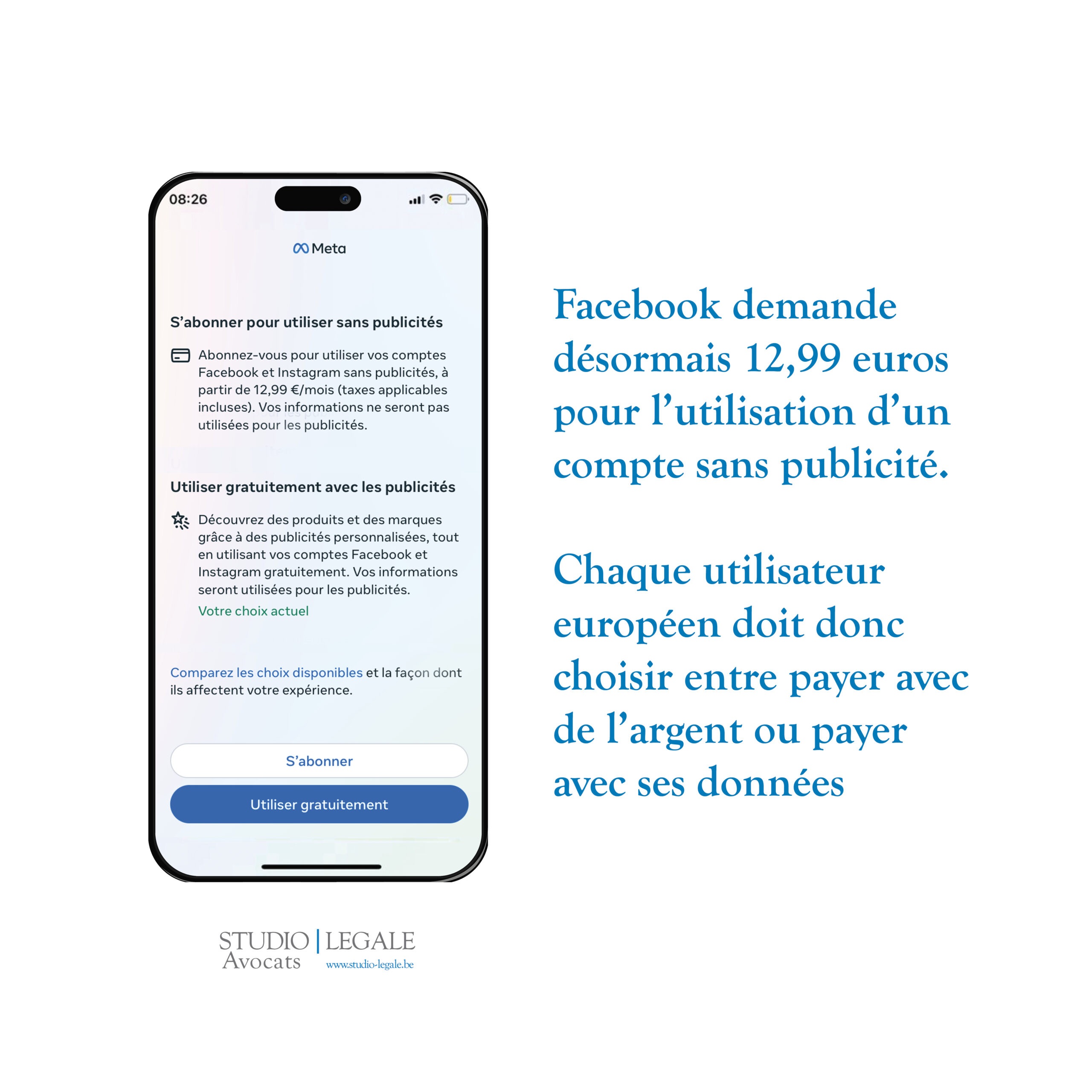

META: PAYER AVEC DE L’ARGENT OU AVEC DE DONNEES PERSONNELLES

Récemment, Meta a proposé aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram le choix : payer en argent ou avec leurs données personnelles. Mais cela peut-il se faire n’importe comment ?

Cela revient de facto à payer en espèces ou à payer avec des données personnelles.

Le message qui est apparu sur les écrans des utilisateurs européens était clair : « Vous devez faire le choix de continuer à utiliser Facebook ». Le choix doit se faire entre :

Alors que META a déjà essayé dans le passé de s’appuyer sur diverses justifications pour utiliser les données personnelles à des fins commerciales, elle réessaye cette fois en justifiant le consentement[1].

Même si le nouveau choix proposé soit moins « radical », le problème est le même : même dans le cas du choix entre s’abonner ou accepter des publicités personnalisées, il ne peut y avoir de consentement libre, spécifique, éclairé et univoque[2].

Meta fonde cette « nouvelle approche » sur une phrase de l' »obiter dictum »[3] de l’arrêt C-252/21 de la CJUE qui stipule qu’une alternative à la publicité doit être fournie, si nécessaire moyennant une compensation appropriée[4].

Dans quelles conditions les données à caractère personnel peuvent-elles être traitées ?

Le traitement de données à caractère personnel n’est licite que si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

(a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

(b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

(c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

(d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

(e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Dans le cas du traitement de données à caractère personnel par META, seul le motif de légalité fondé sur le consentement de la personne concernée est admissible.

Cela a déjà été confirmé dans l’arrêt C-252/21 du 4 juillet 2023[5].

Ce qui suit explique plus en détail ce que signifie exactement « donner son consentement »[6] :

Le RGDP définit le consentement de la personne concernée comme suit : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ;

Tout d’abord, le consentement doit être donné librement. Cela signifie que la personne concernée doit avoir le choix et le contrôle de son choix.

Cela signifie que si la personne concernée n’a pas réellement le choix, par exemple parce que l’alternative aurait des conséquences négatives pour elle, le choix ne peut pas être donné librement.

Même si le consentement se présente sous la forme de conditions générales non négociables, le consentement n’est pas donné librement.

En outre, lors de l’évaluation du consentement libre, la (mauvaise) relation entre la personne concernée et le sous-traitant est prise en compte[7].

En outre, le consentement donné doit également être spécifique. Cela signifie que la personne concernée doit donner son consentement pour chaque élément du traitement de ses données à caractère personnel. Ainsi, si vos données à caractère personnel sont utilisées pour X, Y et Z, vous devrez donner votre consentement pour X, Y et Z séparément et X, Y et Z devront être explicitement décris.

Ensuite, le consentement doit également être donné de manière éclairée. Cela signifie que la personne concernée doit disposer d’informations suffisantes concernant le traitement de ses données à caractère personnel afin qu’il puisse faire un choix éclairé quant à l’octroi ou non de son consentement.

Le consentement doit également être donné de manière univoque. Cela signifie que le consentement nécessite un acte ou une déclaration active et non équivoque de la part de la personne concernée.

Ainsi, un consentement implicite dû à l’inaction ou l’inactivité ne constituera jamais un consentement valide au sens de la législation RGDP.

Enfin, un consentement valablement donné n’est pas éternel. D’une part, il doit être possible de retirer facilement le consentement donné[8]. En revanche, le consentement donné ne s’appliquera plus si l’activité de traitement change de manière significative.

Conclusion :

Dans ce cas particulier où Meta laisse à la personne concernée le « choix » entre autoriser l’utilisation de vos données personnelles à des fins de publicité personnalisée ou payer 12,99 euros par mois, cela ne peut, à notre avis, constituer un consentement donné librement. Non seulement le rapport entre Meta et la personne concernée, étant donné le monopole de META, mais aussi le fait que le paiement est la seule alternative, font que ce consentement n’est en aucun cas un consentement librement donné. De nombreuses personnes trouveront le prix de 12,99 euros trop cher et, en l’absence d’un autre canal de médias sociaux, seront donc contraintes de payer en données.

Ce consentement ne serait spécifique si META utilisait les données personnelles de la personne concernée uniquement à des fins de publicité personnalisée. Si, par exemple, des nouvelles spécifiques pouvaient également être poussées (comme c’était le cas dans la version avant que ce choix ne nous soit donné), ce consentement ne serait pas spécifique.

Il ne fait aucun doute que les spécialistes et les militants de la protection de la vie privée et du RGPD suivront de près l’évolution de la situation. Par exemple NOYB qui avec leurs plaintes ; ont été à l’origine du jugement contre META.

En outre, la question peut être soulevée de savoir comment et si ce paiement de données ne devrait pas être soumis à l’impôt.

Une autre question est de savoir si ce « choix » ne viole pas le droit d’accès (à un Internet neutre et ouvert), notamment en raison du monopole de META. D’autant plus que même la liste des biens insaisissables a été adaptée dans le sens où l’accès à Internet doit rester assuré et où les médias sociaux constituent un élément essentiel de l’utilisation d’Internet[9].

Il sera donc très intéressant de voir si et combien de temps cette nouvelle « solution » de META durera.

Pour plus d’informations sur le RGDP, veuillez contacter l’équipe de STUDIO|LEGALE à [email protected] ou au 03/216.70.70.

Sources Média :

Sources juridiques :

[1] CJEU declares Meta/Facebook’s GDPR approach largely illegal, https://noyb.eu/en/cjeu-declares-metafacebooks-gdpr-approach-largely-illegal; art. 6(1)B RGDP art. 6(1)F RGDP

[2] Art. 4, 11 RGDP

[3] Raisonnement non contraignant d’une décision de justice.

[4] Meta (facebook/Instagram) to move to a “Pay for your Rights” approach, https://noyb.eu/en/meta-facebook-instagram-move-pay-your-rights-approach

[5] CJUE 4 juillet 2023, C-252/21- META Platforms and Others; Court of Justice of the European Union, “Press release n° 113/23.

[6] D., VANDENBUSSCHE, “Wat is geldige toestemming volgens de GDPR?”

[7] Art. 29 Data protection working party, Guidelines on consent under Regulation 2016/679.

[8] Art. 7 RGDP

[9] Art. 1408 Code judiciaire

Dans cette contribution, nous abordons l’étendue de la protection du droit des marques et des noms commerciaux dans le contexte d’un arrêt[1] de la Cour d’appel d’Anvers. Une entreprise qui dépose une marque à caractère descriptif afin de s’approprier un terme générique court un grand risque se faire avoir.

Droit des marques

Le droit des marques peut être défini comme un droit de monopole temporaire du propriétaire d’une marque, non seulement pour l’utilisation exclusive de cette marque, mais également pour interdire[2] à d’autres de l’utiliser. Une marque est un signe qui peut prendre différentes formes telles que des mots, des slogans, des images, etc[3] que les entreprises utilisent pour se positionner sur le marché. Une enseigne permet aux consommateurs de distinguer les produits et services de différentes entreprises.

La simple utilisation d’une marque ne confère aucune protection à une entreprise. Ce n’est que lorsqu’une marque est enregistrée avec succès auprès de l’autorité compétente que le propriétaire d’une marque est en mesure de revendiquer tous les droits associés.[4]

En ce qui concerne les droits attachés à une marque, il faut se référer à l’article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI).

Article 2.20 CBPI – Droits attachés à la marque

« 1. L’enregistrement d’une marque visé à l’article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, et sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage d’un signe lorsque :

a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée« .

Afin d’établir une infraction à l’article 2.20(a) du CBPI, la preuve de la double identité doit être apportée. (1) Le signe contesté doit être identique à la marque invoquée par le titulaire, et (2) l’identité entre les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée doit être identique.

La Cour de justice souligne que, dans ce cas, il est permis aux juridictions de faire abstraction des différences si insignifiantes qui échappent à l’attention du consommateur moyen.[5] Le signe « poetsbureau » étant clairement différent de la marque verbale « HET POETSBUREAU », la Cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 2.20.a) du CBPI.

S’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté et la marque pour des produits ou services identiques, le titulaire de la marque a la possibilité de faire valoir son droit de marque devant le tribunal sur la base de l’article 2.20 (b) du CBPI.

Article 2.20 CBPI – Droits attachés à la marque

« (…)

b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque «

Selon le jugement, il n’y avait pas de risque de confusion puisque l’usage ordinaire du terme « poetsbureau » et la marque figurative « HET POETSBUREAU » – accompagnée d’une image – sont complètement différents et ne risquent donc pas de créer une confusion chez le consommateur. En outre, il n’y a pas de risque de confusion entre le terme « poetsbureau » et la marque verbale « HET POETSBUREAU » car le terme « poetsbureau » est un terme communément utilisé dans le langage des prestataires de services domestiques. Les deux parties sont actives dans le domaine de l’aide domestique et le terme « poetsbureau » est donc purement descriptif.[6]

Le nom commercial

Une marque ne doit pas être confondue avec un nom commercial. Le nom commercial est un nom qu’une entreprise utilise dans le processus économique. Il s’agit du nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités. L’enregistrement d’un nom commercial auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises n’est pas suffisant pour la protection du nom commercial. Le droit d’utiliser un nom commercial naît dès que ce nom est effectivement utilisé dans le commerce et se fonde sur l’article 8 de la Convention de Paris.[7]

Le nom commercial n’offre une protection contre l’utilisation d’un nom commercial plus récent identique ou similaire que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public dans la zone géographique où le nom commercial plus ancien est utilisé.

La Cour a jugé que le nom commercial « HET POETSBUREAU » est banal et n’induit pas en erreur le consommateur moyen. En outre, le nom commercial du concurrent en question est « Easylife » et n’est donc pas du tout identique au nom commercial « HET POETSBUREAU ». Le concurrent utilise uniquement le signe (générique) « poetsbureau » sur son site web et dans ses messages publicitaires. Le titulaire du nom commercial « HET POETSBUREAU » n’est pas autorisé à s’approprier à titre privé le terme « poetsbureau » en ajoutant l’article « Le »,ce qui signifie qu’il n’y a pas d’atteinte au nom commercial.[8]

Conclusion

L’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers est un arrêt logique qui s’inscrit pleinement dans les principes fondamentaux du droit des marques selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Une leçon importante[9] à tirer de cet arrêt est le danger qui se cache derrière un enregistrement de marque à caractère descriptif. L’appropriation privée d’un terme générique comporte les risques et le danger que la protection de votre marque enregistrée devienne une coquille vide. Il faut donc toujours demander de l’aide à des spécialistes.

Si vous souhaitez enregistrer une marque, vous pouvez toujours faire appel à nos services. Nos avocats spécialisés vous assisteront tout au long du processus de protection des marques. Vous pourrez remplir le formulaire de contact sur notre site web « Studio|Trademark » via l’application « soumettre une demande », après quoi nous nous mettrons immédiatement au travail.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020.

CoJ 20 mars 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54 ; CoJ 8 juillet 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

[1] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[2] Voir l’article 2.20 du Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)

[3] Voir l’article 2.1 CBPI

[4] Voir l’article 2.2 CBPI

[5] CJCE 20 mai 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54 ; CJCE 8 juillet 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

[6] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[7]https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en

[8] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[9] Anvers n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020, IRDI 2020, numéro 4, 326 ; NJW 2021, numéro 450, 773, note GEIREGAT, S.

Dans cet article, nous abordons les conditions de seuil du droit d’auteur. Quelles conditions une création doit-elle remplir pour bénéficier du droit d’auteur ? Nous nous en référerons à trois arrêts récents de la Cour d’appel d’Anvers.

Introduction

Le droit d’auteur se caractérise par le fait qu’il protège les créations originales de l’esprit contre l’imitation par d’autres. Si vous voulez utiliser une œuvre protégée, vous devrez d’abord demander l’autorisation au titulaire du droit d’auteur.[1] En principe, toute forme de création peut être protégée par le droit d’auteur à condition qu’un certain seuil soit atteint. Ce seuil se traduit par un certain nombre de conditions de validité, notamment le fait qu’une œuvre doit être originale et concrète.

Le droit d’auteur naît automatiquement du simple fait de la réalisation/création de l’œuvre qui répond aux exigences de protection. Aucune formalité supplémentaire n’est requise, comme c’est le cas pour le droit des marques. Un droit d’auteur sur une création particulière ne peut être enregistré. Le droit d’auteur confère au créateur un monopole sur son œuvre jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.[2]

Avec les autres droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.), le droit d’auteur constitue une exception au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie. Les règles du marché prévoient que chacun est libre de se faire concurrence, ce que l’on appelle communément le principe de libre concurrence. Vous pouvez copier les produits d’un concurrent à condition de le faire de manière loyale. La seule exception est que vous ne pouvez pas copier quelque chose qui est protégé par des droits intellectuels.

Les droits intellectuels étant une dérogation à la libre concurrence, certaines limites ont été insérées. Toutes les créations ne seront pas protégées. Selon le type de droit de propriété intellectuelle, un certain seuil est placé et prend la forme d’un certain nombre de conditions de validité. Les conditions de validité dans le droit d’auteur peuvent être résumées comme suit :[3]

L’œuvre doit être originale. Cela signifie que l’auteur a fait des choix libres et créatifs en créant son œuvre. Une création intellectuelle caractéristique de l’auteur, dans laquelle sa personnalité se reflète dans l’œuvre.[4]

Seule la forme concrète dans laquelle une idée est exprimée bénéficiera d’une protection. Les idées, les pensées et les points de vue en eux-mêmes ne peuvent être protégés.[5] La forme d’expression doit être suffisamment précise et objectivement identifiable.

La Cour d’appel d’Anvers le 6 janvier 2021[6]

L’objet du litige était l’imitation d’un carport. Un carport est un toit sous lequel une voiture est plus ou moins protégée des intempéries. Il se caractérise par une construction rectangulaire (carrée) composée de six supports parallèles reliés entre eux en hauteur. La construction d’un abri de voiture similaire par quelqu’un d’autre aurait enfreint les droits d’auteur. Le premier juge ainsi que le juge de la Cour d’appel d’Anvers ont rejeté la demande.

La construction de l’abri pour voiture ayant été motivée par des considérations techniques qui ne laissent aucune place à la liberté de création, il ne peut être prouvé que l’œuvre est originale. En d’autres termes, il ne reflète pas la personnalité de l’auteur, comme le prescrit l’exigence d’originalité. Ce point de vue est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.[7] Les droits intellectuels ne protègent pas ce qui est banal. Le carport ne peut être protégé par le droit d’auteur.

Ainsi, la Cour d’appel déclare : » C’est à juste titre que l’intimé affirme que la description de l’œuvre donnée par les appelants est en soi trop vague et générale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. En outre, l’œuvre ne présente pas l’originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Une construction rectangulaire ou carrée composée de six points d’appui parallèles, reliés les uns aux autres en hauteur, est la construction « standard » d’un carport. Ceci est dû à des considérations techniques, compte tenu des dimensions des véhicules à stationner en dessous et de la stabilité et de la solidité requises de la structure. Une « construction carrée avec six supports parallèles reliés entre eux en hauteur » peut difficilement être considérée comme l’expression de la personnalité des appelants. »[8]

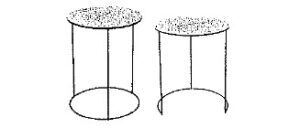

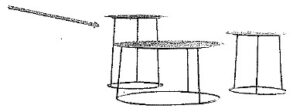

Cour d’appel d’Anvers 24 mars 2021[9]

Dans l’affaire précitée, une société aurait fait une offre de vente de reproductions des modèles ci-dessous réalisées par une autre société (HHA), ce qui, aurait entraîné une violation du droit d’auteur selon cette dernière.

Il est particulièrement intéressant de voir comment la Cour explique les conditions du seuil du droit d’auteur dans son arrêt.

« Une œuvre tire son caractère protégeable par le droit d’auteur de son originalité. La notion d' »originalité » a été définie par la Cour de justice dans ses arrêts de principe Infopaq[10] et Painer[11], puis confirmée et/ou développée, entre autres, dans les arrêts Cofemel[12] et Brompton[13]. Dans l’affaire Infopaq (point 37), l’exigence d' »originalité » du droit de l’Union a été précisée en indiquant que cette condition est remplie si l’œuvre est une « création intellectuelle propre à son auteur ». Une « création intellectuelle propre » peut être présumée si elle reflète « une expression de la personnalité de son auteur » (Painer point 88). Une telle « expression » peut être présumée « lorsque l’auteur, a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (Painer point 89 et Cofemel, points 29-30). Dans son appréciation, le tribunal ne peut être guidé par les propriétés esthétiques d’une œuvre prétendument protégée par le droit d’auteur. La question n’est pas de savoir si un certain effet esthétique (artistique) est obtenu ou non grâce à des choix libres et créatifs. En outre, il faut s’abstraire du fait que ces choix libres et créatifs seraient évidents. Certaines « exigences d’inventivité dans le domaine de la création » sont étrangères aux conditions de la protection du droit d’auteur. »

Pour l’appréciation des conditions de seuil du droit d’auteur, il appartient à l’auteur de préciser les éléments qui, selon lui, déterminent le caractère original de l’œuvre (ce qu’on appelle la « charge de la preuve« ). La Cour a jugé que le tables d’appoint NIMBUS et le fauteuil CARGO devaient bénéficier de la protection du droit d’auteur, mais que HHA n’avait fourni aucun élément concret expliquant pourquoi le fauteuil S et la table d’appoint S constituaient une adaptation illégale du fauteuil CARGO et de la table d’appoint NIMBUS. Après tout, il n’y a pas eu de reprise des éléments prédominants considérés à l’origine dans l’image globale des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020[14]

Cet arrêt souligne une fois de plus l’exigence d’originalité que doit posséder une œuvre pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité présuppose que l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives en faisant des choix créatifs. Par conséquent, la Cour a évalué l’originalité en fonction du degré de créativité : plus l’originalité est mince, plus la similitude avec l’œuvre prétendument contrefaite doit être forte. Comme l’a souligné à juste titre GEIREGAT, S.[15] cette proposition semble provenir directement du droit des marques, où il est de jurisprudence constante que le public sera plus enclin à percevoir les similitudes entre deux signes dans le cas de marques « fortes » avec un haut degré de distinctivité, alors que dans le cas de marques « faibles » avec un degré de distinctivité limité, plus d’efforts seront nécessaires pour démontrer un risque de confusion.[16]

Une doctrine qui ne peut pas nécessairement être appliquée au droit d’auteur. Dès qu’une œuvre dépasse le seuil d’originalité, elle bénéficie de la même protection que toute autre œuvre. En d’autres termes, il n’y a pas d’œuvres « faibles » ou « fortes ».[17]

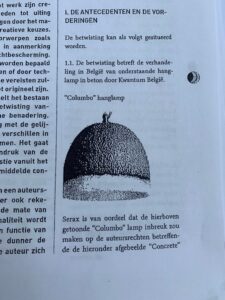

Dans ce contexte, la commercialisation de la lampe suspendue ci-dessous (lampe suspendue Columbo) en béton a été contestée car elle constituerait une violation du droit d’auteur sur la lampe suspendue « béton » de SA Serax.

Figure 1 : Lampe suspendue « Columbo » Figure 2 : Lampe suspendue « Concrete ».

Selon la Cour, la lampe « Concrete » ne bénéficie que d’une protection limitée car il s’agit d’un produit d’utilité conçu dans un certain style « industriel » qui était déjà répandu au moment de la conception et certains éléments caractéristiques n’ont pas été copiés dans la lampe « Columbo » afin que le consommateur moyen ne se trompe pas.

En combinaison avec les nombreuses différences évidentes avec la lampe « Columbo », la Cour d’appel a confirmé le verdict a quo et la violation du droit d’auteur n’a pas été prouvée.

Conclusion

Le droit d’auteur est une exception au principe selon lequel, on peut, en théorie, librement copier les œuvres d’autrui. Ainsi, seules les créations originales qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur seront protégées par le droit d’auteur.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

Article XI.166 Code de droit économique https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=(text%20contains%20(%27%27))

CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.

Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NjW 2021, afl. 451, 835, note GEIREGAT, S.

Cour d’appel d’Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, no.13, 27 novembre 2021.

CJUE, 16 juillet 2009, n° C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

CJUE, 11 juin 2020, n° C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

Cour d’appel d’anvers du 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.

CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24

CJCE 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 et 24.

[1] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[2] Voir l’article XI.166 du Code du droit économique.

[3] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[4] Voir CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.

[5] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[6] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S.

[7] Voir CJUE 1er mars 2012, C-604/10, §39.

[8] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S., p. 838. Traduction libre.

[9] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, n°13, 27 novembre 2021.

[10] CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

[11] CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

[12] CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

[13] CJUE, 11 juin 2020, No C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

[14] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.

[15] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.

[16] CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24 ; HvJ 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 en 24.

[17] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.

Le ChatGPT « envahit » rapidement notre paysage. Non seulement sur les bancs de l’école, mais aussi dans des contextes professionnels, le tristement célèbre générateur de texte/chatbot est régulièrement utilisé. Mais qu’en est-il exactement du droit d’auteur de ces textes ?

Introduction

Les textes cRéés par des robots existent depuis au moins 50 ans. Ce qui est nouveau, cependant, c’est la soudaine disponibilité de ces robots auprès du grand public et leur grande qualité.[1]

Les possibilités d’utilisation infinies bouleversent non seulement plusieurs secteurs (tant l’enseignement que de nombreuses entreprises), mais la réglementation européenne n’a pas encore de réponse toute faite à toutes les questions et préoccupations relatives à ce phénomène.[2]

Dans cet article, nous nous pencherons sur les droits d’auteur et le ChatGPT. Une question pour laquelle ChatGPT a trouvé le titre suivant : « ChatGPT et droit d’auteur : un équilibre entre l’intelligence artificielle et la propriété créative ».

Qu’est-ce que c’est ChatGPT ?

Personne n’est mieux placé pour l’expliquer que ChatGPT lui-même. Nous avons donc posé la question et obtenu la réponse suivante :

« ChatGPT est un modèle de langage intelligent artificiel développé par OpenAI. Il signifie « Chat Generative Pre-trained Transformer » et utilise l’architecture de transformation, connue pour sa capacité native à comprendre et à générer du langage naturel.

Le modèle est formé sur d’énormes quantités de données textuelles provenant de diverses sources, telles que des livres, des articles et Internet. Au cours du processus de formation, ChatGPT essaie de comprendre les modèles et les structures du langage afin de pouvoir répondre de manière humaine aux données qu’il reçoit.

Son objectif est d’aider les utilisateurs à fournir des informations utiles, à répondre aux questions et à apporter une assistance dans divers domaines.

Bien que ChatGPT puisse fournir des performances impressionnantes et simuler une interaction de type humain, il est important de souligner qu’il s’agit d’une intelligence artificielle et qu’elle ne possède pas de conscience ou de compréhension réelles comme celles des humains. Il est toujours important de rester critique et d’évaluer les résultats générés« .

Le droit d’auteur

Seul l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.[3]

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il doit exister une « création intellectuelle propre » [4]. Ou encore : « Une création intellectuelle est une création propre à l’auteur si elle est l’expression de sa personnalité. C’est le cas lorsque, en créant l’œuvre, l’auteur a pu exprimer ses capacités créatrices en faisant des choix libres et créatifs ».

Le droit d’auteur comprend

Qui est donc l’auteur d’un texte produit par ChatGPT ?

Nous avons bien sûr posé cette question au chatbot. La réponse a été la suivante

suivante :

« L’auteur du texte généré : Étant donné que ChatGPT est un algorithme et non un auteur humain au sens traditionnel du terme, le concept d’auteur est moins clair. Dans de nombreux cas, on suppose que la personne qui fournit les données au modèle est considérée comme l’auteur du texte généré, parce qu’elle a fourni les instructions et le sujet avec lequel le modèle fonctionne« .

En effet, en vertu de la législation européenne actuelle sur le droit d’auteur, une IA ne peut pas être titulaire d’un droit d’auteur car elle ne peut pas être considérée comme un auteur et elle n’a pas la personnalité juridique, qui est nécessaire pour posséder des actifs (immatériels).[5]

Bien que Chat GPT ne puisse pas être titulaire ou auteur d’un droit d’auteur, il peut produire un texte qui, si les conditions sont remplies, est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur.

Ces conditions sont les suivantes :

La question qui se pose est donc de savoir si le résultat généré par ChatGPT peut être considéré comme une œuvre dans le sens où il est le fruit d’une activité créatrice. Il n’existe pas encore de réponse concluante à cette question dans le cadre du droit européen applicable.[6]

Ce qui est certain, c’est que lorsqu’un auteur utilise un outil d’IA tel que ChatGPT dans son processus de création, il peut effectivement être considéré comme un auteur et titulaire de droits d’auteur.[7]

Quoi qu’il en soit, les conditions générales d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, contiennent la clause suivante:[8]

“You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. OpenAI may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. You are responsible for Content, including for ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms.”

Ou traduit librement :

« Vous pouvez fournir une contribution aux services (« données ») et recevoir des résultats générés et renvoyés par les services sur la base des données (« résultats »). Les données d’entrée et les données de sortie sont collectivement appelées « contenu ». Entre les parties et dans la mesure où la loi applicable le permet, vous êtes propriétaire de tous les entrées. Sous réserve de votre respect de ces conditions, l’OpenAI vous cède par la présente tous ses droits, titres et intérêts dans et sur la sortie. Cela signifie que vous pouvez utiliser le contenu à n’importe quelle fin, y compris à des fins commerciales telles que la vente ou la publication, si vous vous conformez à ces conditions. L’OpenAI peut utiliser le contenu pour fournir et maintenir les services, se conformer à la loi applicable et appliquer nos politiques. Vous êtes responsable du contenu, y compris pour vous assurer qu’il ne viole aucune loi applicable ou ces conditions. »

La question de savoir si les textes produits à l’aide de ChatGPT peuvent être utilisés par la personne qui a utilisé cet outil appelle une réponse nuancée.

Ceci est bien entendu possible pour un usage privé. Pour un usage public, les conditions générales de ChatGPT devront être respectées. Dans tous les cas, il faut être conscient qu’un texte produit par ChatGPT pourrait être en partie identique à celui d’un autre utilisateur tiers, ce qui rendrait la protection des droits d’auteur improbable et pourrait constituer une violation des droits d’auteur de ce tiers.[9]

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, l’équipe de STUDIO|LEGALE avocaten sera heureuse de vous aider à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques utilisées:

Sources médiatiques utilisées

[1] D., VISSER, “Robotkunst en auteursrecht”, Nederlands Juristenblad 2023, Afl. 7, 504; X, “De gevaren van Chat GPT: “We dreigen collectief dommer te worden”, https://www.knack.be/nieuws/technologie/de-gevaren-van-chatgpt-we-dreigen-collectief-dommer-te-worden/.

[2] B., FITEN en E., JACOBS, “ChatGPT en auteursrecht : ‘Het hangt ervan af’, DeJuristenkrant februarie 2023, section 16.

[3] Art. XI. 165 CED

[4] CJUE EU 16 juillet 2009, C-5/08, ECLI:EU :C2009 :465 (InforpaqI)

[5] X, Intellectual Property in ChatGPT, https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-chatgpt-2023-02-20_en.

[6] B., FITEN en E., JACOBS, “ChatGPT en auteursrecht : ‘Het hangt ervan af’, DeJuristenkrant februarie 2023, section 16.

[7] X, Intellectual Property in ChatGPT, https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-chatgpt-2023-02-20_en.

[8] https://openai.com/policies/terms-of-use.

[9] https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-chatgpt-2023-02-20_en.

Une extension de la loi, qui est déjà entrée en vigueur le 25 juillet 2022, signifie que les personnes ayant des dettes fiscales ou des pensions alimentaires impayées peuvent désormais être arrêtées par des agents de l’Administration générale des douanes et accises à l’aide de scanners de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR : Automatic Number Plate Recognition).[1] Mais cela ne va-t-il pas trop loin?

Si, lors d’un contrôle routier effectué par la police à l’aide de caméras ANPR, il est constaté un défaut de paiement de dettes fiscales ou d’entretien à la charge du propriétaire du véhicule ou de la personne désignée comme titulaire du numéro d’immatriculation du véhicule, le conducteur est tenu de payer les sommes d’argent sur place au moment de l’observation. Si le paiement ne peut être effectué immédiatement, la police est autorisée à mettre le véhicule en fourrière. Le propriétaire du véhicule dispose alors de 10 jours pour payer avant que le véhicule ne soit vendu.

Si les caméras ANPR ont d’abord été utilisées pour traquer les terroristes et autres criminels grâce à la reconnaissance des plaques d’immatriculation, elles sont depuis longtemps utilisées pour lutter contre la criminalité seule.[2] Si, d’un côté, il s’agit d’optimiser le recouvrement des créances, de l’autre, l’interprétation du système ANPR s’élargit progressivement au détriment de notre vie privée. On peut donc se demander si cette extension est conforme aux règles du Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »).

En vertu de la RGPD, le traitement des données personnelles est licite uniquement si :

(a) la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

(b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou à l’exécution de mesures, à la demande de la personne concernée, préalables à la conclusion d’un contrat ;

(c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale qui incombe au responsable du traitement

(d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

(e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers, sauf si les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée exigeant la protection des données à caractère personnel l’emportent sur ces intérêts, en particulier lorsque la personne concernée est un enfant.

Par conséquent, pour parler de traitement licite de données à caractère personnel, il faudra soit obtenir le consentement de la personne concernée (ce qui ne fonctionnera jamais dans ce cas), soit être en mesure de prouver que le traitement est nécessaire pour l’une des raisons énumérées ci-dessus. C’est là que se situe le nœud du problème.

S’il est compréhensible qu’une obligation légale, la sauvegarde d’intérêts vitaux, l’accomplissement d’une tâche d’intérêt public ou la poursuite d’un intérêt légitime puissent être trouvés pour l’utilisation des caméras ANPR afin de recouvrer des dettes fiscales, l’exigence de nécessité sera difficile à satisfaire étant donné que ce recouvrement pourrait être effectué d’une manière beaucoup moins intrusive pour la vie privée. Ainsi, l’utilisation de ces caméras n’est en aucun cas nécessaire et donc illégale.

La circulaire 2022/C101 récemment publiée sur l’extension du recouvrement via les scanners ANPR lors du contrôle des véhicules sur la voie publique aux réclamations fiscales et non fiscales explique de manière accessible ce que signifie l’extension de la loi. Cependant, il n’est pas précisé sur quelle base le déploiement de caméras ANPR pour le recouvrement de dettes fiscales et non fiscales ne constituerait pas une violation de la RGPD.

La circulaire 2022/C101, récemment publiée, concernant l’extension du recouvrement via les scanners ANPR lors d’un contrôle des véhicules sur la voie publique des créances fiscales et non fiscales, explique de manière accessible ce que signifie précisément l’extension de la loi. Cependant, il n’est pas précisé sur quelle base le déploiement de caméras ANPR pour le recouvrement de dettes fiscales et non fiscales ne constituerait pas une violation du RGPD.

L’absence d’un seuil minimum ou d’une exigence de proportionnalité dans la législation pour cette nouvelle mesure soulève également des questions. Au vu du libellé actuel de la loi, il est possible que pour une dette fiscale impayée de 10 euros, par exemple, vous soyez arrêté et que votre véhicule soit saisi.[3]

Comme il s’agit bien d’une loi, les règles relatives à la loi sur les caméras ne s’appliquent pas. Toutefois, les règles générales du RGPD restent applicables. [4]

Conclusion

Dans le cadre du RGPD, outre l’exigence d’une disposition légale, il existe également une exigence de nécessité. Selon nous, cette condition de nécessité n’est pas remplie étant donné que la loi-programme ne tient compte d’aucun seuil minimal ni d’aucune proportionnalité dans l’introduction de ces contrôles ANPR.

Il reste donc à voir si cette expansion de l’utilisation des caméras ANPR tiendra le coup dans un climat d’attention croissante à la protection des données personnelles.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous pouvez toujours contacter Studio Legale à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources consultées :

Media

[1] Progr. Wet van 25 december 2016 gewijzigd door de artikelen 90 tot 92 van de wet van 05 juli 2022 houdende diverse bepalingen, BS 15 juli 2022; art. 51 Progr. W. van 25 december 2016, gewijzigd door art. 91 van de wet houdende diverse fiscale bepalingen; Circulaire 2022/C/101 betreffende de uitbreiding van de invordering via ANPR-scanners bij controle van voertuigen op de openbare weg tot fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

[2] D., VANMELDERT, “Steeds meer camera’s in het straatbeeld: “Ze voorkomen criminaliteit niet, de samenleving wordt er niet beter van”, VRTnws 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/23/privacy-en-ik-camerasurveillance/.

[3] REDACTIE en BELGA, “Belastingzondaars kunnen voortaan van de weg geplukt worden”, De Morgen 2022, https://www.demorgen.be/snelnieuws/belastingzondaars-kunnen-voortaan-van-de-weg-geplukt-worden~b56328c5/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free.

[4] Art. 3, tweede lid camerawet.

Les données biométriques sont de plus en plus utilisées à toutes sortes de fins. Pensez à scanner l’empreinte digitale d’un employé pour accéder à un immeuble de bureaux[1] ou, plus encore, à scanner des visages pour suivre leur comportement d’achat[2]. Bien sûr, il s’agit d’opérations de traitement de grande envergure qui ne peuvent pas simplement être effectuées dans le cadre du RGPD. C’est pourquoi nous expliquons ce qui, selon l’Autorité de protection des données, doit être respecté pour traiter correctement les données biométriques.

Quoi ?

Tout d’abord, il y a lieu de définir ce que sont exactement les données biométriques. Le RGPD définit ce terme à l’art. 4.14 comme suit :

Données biométriques : “les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.”

Par les deux exemples à la fin, le RGPD énumère également immédiatement les formes de données biométriques les plus connues et les plus compréhensibles, à savoir les images faciales et les données dactyloscopiques.

Le RGPD divise les données biométriques en deux catégories :

Les caractéristiques physiques sont très simples. Ce sont les caractéristiques physiques ou physiologiques d’une personne, telles que les informations faciales, reconnaissance de l’iris, les empreintes digitales …

Gedragsgerelateerde kenmerken zijn moeilijker te omschrijven. De technologie staat niet stil waardoor dit in de toekomst waarschijnlijk beter uitgewerkt en vaker van toepassing zal zijn.

Een reeds bestaand voorbeeld hiervan is de identificatie aan de hand van het unieke stappatroon van personen.

Les caractéristiques comportementales sont plus difficiles à définir. La technologie n’est pas figée, il est probable qu’elle soit plus élaborée et davantage appliquée à l’avenir.

Un exemple déjà existant est l’identification d’un individu en fonction de la manière dont il se déplace.

Comment ?

Traitement

Les données biométriques sont traitées en deux phases différentes, à savoir la phase de collecte et la phase de comparaison.

Les phases de collecte se composent de deux parties

La deuxième phase est la phase de comparaison. Les informations collectées sont comparées à toutes les informations biométriques disponibles dans le système. De cette façon, l’utilisateur peut être identifié parmi toutes les personnes enregistrées.

Stockage des données

Il existe trois façons de stocker des informations biométriques :

Base juridique

Pour le traitement des données biométriques, il est important que, comme pour tout traitement, il existe une base juridique sur laquelle les données sont traitées.

En pratique, la base juridique sera généralement le consentement explicite de la personne concernée. Il est ici très important que le consentement soit donné librement, spécifiquement, en connaissance de cause et sans équivoque.

In uitzonderlijke gevallen zal de rechtsgrond het zwaarwegend algemeen belang zijn. Dit dient echter zeer restrictief toegepast te worden. Enkel wanneer het gebruik van biometrische gegevens onvermijdelijk is, zal er hiervan sprake kunnen zijn indien dit bij wet voorzien wordt.

Dans des cas exceptionnels, la base juridique sera l’importance de l’intérêt public. Toutefois, cette disposition devrait être appliquée de manière très restrictive. Ce n’est que lorsque l’utilisation de données biométriques est inévitable que cela sera possible, pour autant que la loi le prévoit.

Généralités

Comme pour tout traitement, les questions générales suivantes sont également importantes :

Analyse d’impact relative à la protection des données

In geval er sprake is van een verwerking van biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie van personen in een privéruimte die toegankelijk is voor het publiek of in een openbare ruimte, zal er steeds een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook aangeraden, gelet op het inherente risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen dat komt kijken bij het verwerken van biometrische gegevens om een gegevenseffectenberschermingsbeoordeling uit te voeren omdat het uitlaten hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zal zijn.[3]

En cas de traitement de données biométriques visant à identifier de manière unique des personnes dans un espace privé accessible au public ou dans un espace public, une analyse d’impact relative à la protection des données devra toujours être réalisée. Il est donc recommandé, compte tenu du risque inhérent au traitement des données biométriques pour les droits et libertés des personnes concernées, de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données, car sa réalisation ne sera justifiée que dans des cas exceptionnels.

Conclusion

Le traitement des données biométriques devra donc toujours être conforme aux règles de protection du RGPD.

Si, après avoir lu cet article, vous avez des questions concernant le traitement des données biométriques, ou le traitement des données personnelles en général, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]ou au numéro 03 216 70 70.

Sources utilisées

Sources juridiques :

Articles :

[1] Autorité de la protection des données, “Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers, 30 april 2020, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers.

[2] X., “Face Recognition ini retail”, https://www.raydiant.com/blog/everything-about-facial-recognition-in-retail

[3] Point 6 de la décision ni. 01/2019 de l’Autorité de protection des données ; Recommendations de l’Autorité de protection des données sur le traitement des données biométriques, 36-37,

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.01-2021-van-1-december-2021.pdf

Une clause de non-concurrence dans un contrat d’indépendant est très courante. Comme elles limitent le droit à la liberté d’entreprise, ces clauses ne sont pas toujours valables ou n’ont pas toujours l’effet souhaité par les parties. Dans cet article, nous expliquons à quoi les parties doivent faire attention lorsqu’elles incluent une clause de non-concurrence.

Tout d’abord, il convient de noter que, à l’exception de l’agence commerciale, il n’existe aucune disposition légale expresse. Toutefois, il est souvent fait référence au décret d’Allarde pour soutenir qu’en principe, il ne serait pas permis de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail indépendant.[1] En effet, cela constituerait une restriction trop importante de la liberté d’entreprise.

La jurisprudence et la doctrine ont fini par clarifier certains critères selon lesquels il serait possible de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat d’indépendant.[2]

Une clause de non-concurrence pour les travailleurs indépendants doit être proportionnelle. Cette proportionnalité doit être prévue dans chaque élément de l’accord de non-concurrence.[3]

Premièrement, les dommages-intérêts prévus doivent être proportionnels aux dommages potentiels. Il faudra donc examiner dans chaque cas concret si les dommages et intérêts prévus par la clause sont raisonnables. Par exemple, dans le cas d’un agent immobilier, une indemnisation de 20.000,00 € a été évaluée comme étant proportionnelle, et donc autorisée.[4]

Outre les dommages et intérêts prévus, dans la clause de non-concurrence, la durée, la portée géographique et l’objet ne doivent pas aller au-delà de ce qui est considéré comme raisonnablement nécessaire à cette fin.

Avant tout, l’objet de la non-concurrence doit être proportionnel. Autrement dit, les activités interdites par l’obligation de non-concurrence doivent être limitées aux produits et services qui constituent l’activité économique de l’entreprise transférée. Cela inclut l’amélioration des produits. Une clause de non-concurrence qui vise à protéger des marchés de produits ou de services sur lesquels l’entreprise n’était pas active avant n’est pas valable car elle n’est pas considérée comme nécessaire.[5]

En outre, la durée pendant laquelle la clause de non-concurrence s’applique doit également être proportionnelle. Il est généralement admis qu’une durée de 2 à 3 ans est proportionnée, mais cela devra être évalué au cas par cas.[6]

Enfin, la zone géographique doit également être proportionnelle. Cela signifie que la zone doit être limitée à la zone dans laquelle le vendeur a offert les services ou produits concernés avant le transfert de ses parts. Cela signifie, par exemple, qu’un agent immobilier actif à Anvers en vertu d’une clause de non-concurrence ne peut en principe se voir interdire d’exercer ses activités sur la côte belge après résiliation de son contrat. L’interprétation de ce qui sera considéré comme proportionnel en termes de territoire d’application de la clause de non-concurrence devra à nouveau être évaluée de manière concrète.[7]

Si le tribunal décide qu’une clause de non-concurrence est nulle, se pose la question de savoir quelles mesures le tribunal peut prendre. Après tout, l’intention des parties était très clairement de restreindre la concurrence.

Lorsqu’une clause dite de modération a été incluse dans l’accord, il est très clair que le tribunal a la possibilité de modérer les éléments de la clause qui sont déraisonnables par rapport à ce qui est raisonnable. Par exemple, si la clause de non-concurrence stipule qu’elle est valable pendant 10 ans, le tribunal pourra la modérer à une durée acceptable.[8]

Si une telle clause n’était pas prévue, il a longtemps été difficile de savoir si le tribunal avait le pouvoir de modérer cette clause. Par un arrêt du 25 juin 2015, la Cour de cassation a précisé que le juge pouvait limiter la nullité à la partie contraire à l’ordre public si les deux conditions suivantes sont réunies[9]:

Le tribunal devra donc essayer d’évaluer quelle était la volonté réelle des parties en convenant de la clause de non-concurrence et pourra, le cas échéant, la modérer si possible. Il convient donc d’inclure une clause de divisibilité dans votre clause de non-concurrence afin que la volonté de modérer plutôt que d’annuler, le cas échéant, puisse être laissée dans le doute par le tribunal, voire mieux.[10]

En cas de violation d’une clause de non-concurrence valide, une ordonnance de cessation peut être émise par le juge.[11]

Une clause de non-concurrence dans un contrat de d’indépendant est toujours possible si les conditions sont remplies. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour rédiger vos contrats, notamment une clause de non-concurrence valide, ou si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse [email protected] ou au numéro 03 216 70 70.

Les sources consultées:

[1] Décret de 2 mars 1791 d’Allarde abolit les corporations.

[2] Cass. 14 September 2017; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422; HVJ in zaak 42/84; Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:056:0024:0031:NL:PDF.

[3] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=NL, consideration 19.

[4] Ibid, consideration 19.

[5] Ibid, consideration 23.

[6] Ibid, consideration 20.

[7] Ibid, consideration 22.

[8] Cass le 23 janvier 2015 RW 2016, 1187; Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. le 23 janvier 2015, RW 2016, 1187.

[9] Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422.

[10] C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. 23 januari 2015, RW 2016, 1187.

[11] Art. VI. 91/6 WER; Art. XVIII.1 WER.

En tant que personne concernées dont les données personnelles sont traitées, vous disposez toujours d’un droit d’accès. Toutefois, ce droit d’accès n’est pas absolu. Nous clarifions ce que cela signifie, comment vous pouvez exercer ce droit et quelles sont les mesures à prendre.

Tout d’abord, la terminologie utilisée est quelque peu trompeuse car elle donne l’impression que vous pouvez réellement voir le traitement lui-même, alors que la réalité est plus nuancée. Il s’agit plutôt d’un droit à obtenir connaissance du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment, que vous ayez été informé ou non du traitement de vos données personnelles au départ.

L’article 15 du RGDP précise les informations auxquelles vous avez droit, au-delà des données à caractère personnel proprement dites, lorsque vous exercez votre droit d’accès :

En principe, vous avez droit à une copie gratuite, pour les copies supplémentaires, le responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables basés sur les coûts administratifs.

Si vous présentez votre demande d’accès sous forme électronique (par exemple, par courrier électronique), il suffit que le responsable du traitement vous envoie la copie également sous forme électronique, à moins que vous ne demandiez expressément qu’il en soit autrement.

Toutefois, votre droit d’accès n’est pas absolu. L’article 15, paragraphe 4, du RGPD précise que ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Par exemple, si vous exercez votre droit d’accès vis-à-vis de votre (ancien) employeur, ce dernier a le droit et même le devoir d’anonymiser/censurer les formulaires d’évaluation puisque les données à caractère personnel d’autres personnes (par exemple, l’évaluateur, les collègues) doivent également être protégées en vertu du RGDP. De ce point de vue, le responsable du traitement a également le droit de demander une clarification de votre demande. En effet, si vous avez été employé pendant une longue période, il peut être disproportionné et impose une charge excessive de devoir anonymiser/censurer et copier toutes les données sur l’ensemble de la période afin de répondre à votre demande. Des considérations concrètes doivent toujours être prises en compte à cet égard[1].

Dans le récent arrêt de la CJCE du 4 mai 2023, la Cour a précisé que le droit d’accès peut être très large en ce sens que des copies des documents ou extraits sous-jacents doivent également être fournies, sans toutefois que les droits et libertés d’autrui ne soient jamais perdus de vue au cours du processus :

« le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui. »[2]

Votre demande elle-même n’est soumise à aucune condition formelle. Toutefois, en vue de la traiter efficacement, il serait souhaitable de vous identifier clairement puisque tout responsable de traitement a évidemment le devoir de procéder à l’identification avant de fournir des informations.

Ensuite, en principe, le responsable du traitement dispose d’un mois pour donner suite à votre demande. Dans ce délai, il doit soit fournir les données, soit vous informer des raisons pour lesquelles il pense qu’il devrait/ne pourrait pas le faire, et vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (APD) et de votre droit de faire appel devant les tribunaux (Cours des marchés). Le délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le responsable du traitement vous en informe avant l’expiration du délai initial.

Si vous avez d’autres questions concernant (l’exercice de) votre droit d’accès, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail : [email protected] ou par téléphone au 03/216.70.70.

Sources juridiques

Jurisprudence

[1] Voir, par exemple, la décision sur le fond 15/2021 du 9 février 2021 de la Chambre contentieuse APD

[2] CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, n° 45.

Remise à niveau et regard vers l’avenir : les clauses abusives

Nous avons déjà évoqué le fait que, depuis le 1er décembre 2020, la loi B2B du 4 avril 2019 a veillé à ce que l’on prête attention aux déséquilibres qui peuvent exister entre les entreprises contractantes (tout comme en droit de la consommation) et que, entre autres, des dispositions concernant des clauses abusives ont été introduites, qui sont inapplicables, ou applicables parfois seulement sous des conditions strictes, dans les contrats pertinents.[1] Le nouveau droit des obligations tente désormais d’étendre ce principe au droit commun et donc notamment aux contrats C2C. Nous rappellerons d’abord brièvement les grands principes de la loi B2B, puis nous examinerons le nouveau droit des obligations et son impact possible.

La loi B2B

Champ d’application

Les dispositions de la loi B2B s’appliquent aux entreprises telles que définies dans le Livre VI du Code de droit économique (ci-après CDE).[2] Le nouveau terme d’entrepreneur n’est donc pas appliqué dans ce Livre VI et la condition de “poursuite durable d’un objectif économique » est toujours requise. Une conséquence remarquable de ceci est que l’association sans but lucratif ne tombera probablement pas sous la protection de la loi B2B. [3]

En ce qui concerne les clauses contractuelles dans les relations entre entreprises couvertes par cette définition, la loi B2B entrée en vigueur le 1er décembre 2020 s’appliquera dans la mesure où elle concerne les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.

Clauses abusives

Très similaire au droit de la consommation, la loi B2B a tenté de règlementer des clauses créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Concrètement, on a tenté de contrebalancer cela en introduisant d’une part, une norme générale de contrôle et d’autre part, en travaillant avec la liste « grise » et « noire » des clauses abusives.

Norme générale de contrôle

L’article VI.91/3, §1 du CDE intègre cette norme générale de contrôle comme suit :

“Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.”

Par “déséquilibre”, on entend un “déséquilibre juridique”. L’équilibre économique, c’est-à-dire ce que les parties conviennent de faire et à quel prix, dépend toujours du marché libre dans lequel, entre autres, les pratiques commerciales sont un critère important. Le paragraphe 2 de l’article précité précise que ce déséquilibre manifeste doit toujours être apprécié concrètement dans le cadre de l’ensemble des circonstances entourant le contrat. Enfin, le dernier paragraphe indique clairement que les termes essentiels (par exemple, l’objet et le prix), dans la mesure où ils sont clairs et intelligibles, ne sont pas soumis à ce critère de contrôle. [4]

Liste noire

L’article VI.91/4 contient quatre clause qui s’écartent tellement des principes fondamentaux du droit civil et créent un déséquilibre grave entre les droits et obligations des parties qu’elles sont considérées comme des clauses absolument interdits, qui nécessitent donc une interprétation très stricte.

Liste grise

L’article VI.91/5 contient à son tour les clauses qui sont présumées abusives jusqu’à preuve du contraire et se lit comme suit :

“Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

En pratique, cet article signifie un renversement de la charge de la preuve vers la partie la plus forte.

Le principe de cette liste s’illustre parfaitement avec des sujets d’actualité. Le premier type de clause abusive de la liste grise est celui qui accorde le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat sans raison valable. Cette clause sera donc abusive et donc nulle, sauf si l’entreprise peut prouver qu’il existe une raison valable et qu’aucun déséquilibre manifeste n’a été créé entre les parties. Si nous appliquons cela aux clauses de modification de prix, qui sont très actuelles compte tenu, entre autres, de la pandémie du Corona et de la très malheureuse situation en Ukraine, des raisons valables/objectives doivent sous-tendre à de telles clauses. En principe, une clause de modification du prix qui fait dépendre celle-ci, par exemple, de l’évolution du prix des matières premières, des fournisseurs, des taxes ou charges régionales, etc., devra contenir une justification objective suffisante pour ne pas être considérée comme abusives, ce dont il faut se féliciter. Si la société décide d’insérer une telle clause, elle devra être aussi spécifique et claire que possible quant aux critères de modification. Lorsque les parties souhaitent inclure une clause qui relève normalement de la liste grise, elles peuvent néanmoins faire prévaloir leur liberté contractuelle et démontrer qu’elles ont réellement voulu arriver à cet arrangement pour des raisons économiques légitimes. [6]

Sanction

L’article 91/6 se libelle comme suit : “Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.”

En principe, seule la clause abusive est nulle et le contrat peut continuer à exister sans cette clause. Ce n’est que si la clause en question est à tel point crucial qu’elle affecte l’ensemble du contrat, que ce dernier sera déclaré nul et non avenu. [7]

Nouveau droit des obligations

Champ d’application

Le législateur estime à juste titre (peut-être) qu’il est problématique que, depuis la loi B2B, les clauses abusives soient interdites tant dans les relations B2B que B2C, mais qu’elles puissent encore être utilisées dans les relations C2C. Il pourrait y avoir ici une possible incompatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité.

Dans le Livre 5 du Code civil, le nouveau droit des obligations prévoit l’application de la doctrine des clause abusives aux relations B2B, B2C et C2C.[8] Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquera donc aux accords conclus à partir de cette date.

Le projet de loi prévoit l’application de la doctrine des clauses abusives tant aux relations B2B, qu’aux relations B2C et C2C.

En outre, l’article 5:52 du Code civil stipule que :

“Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.